城市社会学中关于移民聚集社区的研究可追溯到美国“芝加哥学派”对种族社区的研究。“城市生态学理论”认为,西方城市往往沿着民族、种族和经济的界线正式或非正式地被区隔开。由于历史、制度和自身的经济社会状况的不同,不同的族群被分割到城市的不同地区,从而形成他们独特的居住社区。无论是经典的融合理论(classic assimilation theory),还是在此基础上衍生的一系列理论,都认为,由于个体和社会结构的差异,相当比例的移民并非直接进入迁入地的主流社会,而是一个逐渐融入的过程。在这个过程中,移民通过亲缘、朋友和文化信仰等进行联结,从而形成一些具有明显的来源地(native place)或族裔(ethnicity)标签,且语言文化和经济活动与周边社区相对隔离的“飞地”(enclave)。“族裔聚集经济理论”(Ethnic Enclave Economy Theory)认为,少数族裔通过空间的聚集建立他们自己的社区,为他们能够更好地适应当地的生活提供了经济和物质方面的支持,如纽约的华人移民和迈阿密的古巴移民(Wilson and Portes, 1980;Portes and Jensen, 1989;Zhou and Logan, 1989;Logan, et al., 2002)。然而,从文化适应(acculturation)的角度来看这种具有某种身份特征的居住聚集,一方面有助于保留移民原本的文化或习俗并维系群体内部的团结,另一方面又使得他们与本地社会主流的文化区分开来,由此而形成的区隔使得他们在与不同群体互动的过程中需要面对如何适应或融入本地的文化或习俗的问题(Sam and Berry, 2010)。

主流的研究大多关注国际移民在迁入地的居住聚集和区隔,类似的现象也已被国内的城市社会学学者观察到。随着户籍制度的松动和区域发展不平衡的加剧,中国的人口迁移在2000—2010年达到前所未有的规模(Liang, et al., 2014),并且,流动人口持续向经济发达的沿海大城市集中。户口隔离被认为是限制非户籍人口平等获得社会福利的重要结构性因素(Yang and Guo, 1996;Meng and Zhang, 2001;Feng, et al., 2002;Lu and Wang, 2013),不具有本地户口的外来人口在居住模式上呈现与户籍居民分割的状态,在空间上则呈现一定的居住聚集状态(陈杰、郝前进,2014;孙秀林、顾艳霞,2017)。国内学者在研究移民适应和融合时,往往聚焦于经济、社会、文化、行为、心理和身份等维度(崔岩,2012;李培林、田丰,2012;杨菊华,2015),而较少从移民空间聚集的角度分析移民群体与本地居民之间的互动。已有研究发现,同乡之间基于乡土关系网络所形成的聚集为他们在城市的经济活动提供了信息和资源,有助于其适应城市的生活(刘林平,2001;张春泥、谢宇,2013;Zeng, et al., 2021),对于居住聚集如何影响他们与本地居民的融合意愿还缺乏深入研究。

社会距离作为理解群体隔离和融合的重要指标,在“芝加哥学派”那里就已经应用于美国种族和族群关系研究。群体间的社会距离越大,意味着他们在实际生活中的互动越少,融入对方生活空间的意愿也越弱。接触理论指出,促进群体之间的交往和接触有助于减少族群偏见和族群冲突(Allport, et al., 1954;Pettigrew and Tropp, 2006)。移民群体与本地居民在居住空间上的隔离从物理层面阻碍了群体之间的接触,不利于居住在隔离区的移民融入本地主流群体。基于上述研究,本研究借鉴国际移民研究中关于族裔聚居区(ethnicity enclave)的定义,把来自不同省份(native place)的国内移民看作不同的“族裔”,并将他们在城市中聚集的社区视为“飞地”(enclave),研究同乡的居住聚集和他们与本地居民的社会距离之间的关系。

正如罗伯茨(Roberts,1997)所提出的,我们可以认为,户籍制度下的国内移民在许多方面与西方社会的跨境移民具有可比性。首先,作为制度性的户口分割使得大多数外来人口被排斥在保障性住房之外,而城市边缘或近郊区的老旧小区则因为相对低廉的价格聚集了大量外来人口;其次,外来人口聚集过程中形成的移民网络满足了后来者在城市落脚和居住的需求,同时也保留了他们原来的生活方式和方言,显示出与本地居民或者其他移民之间清晰的群体边界。

深入研究以来源地(省)为特征的外来人口在城市社区的空间聚集以及他们与本地居民的交往意愿,具有现实指导意义。由于移民具有一定的流动性和不稳定性,在城市的局部聚集往往会改变当地社区的人口结构,他们能否适应新的环境并最终融入本地社会,这不仅关乎个体的发展,还影响迁入地的社会稳定和基层社会治理。上海市第七次全国人口普查数据显示,2020年常住人口中非上海户籍人口占全市总人口的比例已经达到42.1%。1除了社会经济地位差异,移民与本地居民在语言和生活习惯上也有很大不同。大多数上海本地居民是江苏和浙江的移民后代,他们在19世纪末20世纪初移居上海并发展了极具地方特色的上海话。上海话作为本地文化的重要组成部分,往往被视为区分上海本地人与外地人的重要标志。

本文使用政府人口管理部门所登记在册的实有人口数据(包括户籍人口和流动人口)信息,在城市社区层面识别同乡聚集社区,结合上海都市社区调查中家户调查数据中的个体信息,研究同乡聚集是否会影响移民与本地居民之间的社会距离。

二、文献回顾 (一) 国内外研究的进展西方文献中关于移民聚集所形成的居住社区,一般可归类为“移民聚集区”(immigrant enclave)、“族裔社区”(ethnicity community)和“少数族裔隔离区”(minority ghetto)(Logan, et al., 2002)。移民聚集区是指在中心城区由同族裔的移民聚居而成的社区,服务于相对贫困的新移民,为他们最终适应并融入当地城市生活提供基本的必需品;族裔社区指的是同族裔出于群体偏好而聚集形成的社区,他们在迁入地已经取得了较好的社会经济地位,在空间上可以融入本地主流社会;而少数族裔隔离区反映了一个完全不同的社会过程,它不是因为个人资源的限制或者群体的偏好而形成,而是由于社会排斥而使得某些族群被隔离在城市中的特定社区。

对应城市移民的空间分布差异所形成的不同的社区,西方的城市社会学主要有两种理论模型:分割融合(segmented assimilation)和空间融合(spatial assimilation)。波特斯等在传统的融合理论基础上提出了分割融合的模型,并通过“族裔聚集经济理论”(Ethnic Enclave Economy Theory)解释少数族裔如何在二元分割的劳动力市场之外站稳脚跟。该理论认为,族群通过空间的聚集而建立他们自己的活动领域,从而获得可观的经济回报(Wilson and Portes, 1980;Portes and Jensen, 1989)。空间融合模型认为,居住隔离对于大都市的新移民来说是一个必然的过程,“隔离社区”存在的意义在于为具有较低社会经济地位的移民提供负担得起的住房和其他必需品,在他们有能力融入主流社会前提供临时居所(Massey and Denton, 1985,1987;Alba, et al., 1999;Logan, et al., 2004)。因此,当移民实现了个人资本的积累后,将能够把资源转化为更好的社会地位,并从移民社区迁往更好的社区,实现与主流社会的居住融合。从这个角度看,移民聚集区是面临资源约束的新移民融入当地社会的中转地,可以作为社会适应和空间同化的潜在基础(Logan, et al., 2002)。

以上的研究发现有助于认识以来源地或种族为纽带所形成的移民聚居区如何为新移民提供了一个适应和融入本地社会的途径,但他们往往侧重于关注族裔的聚集如何影响个体的经济回报和社会流动,而忽略了聚集如何影响他们与本地主流社会的互动的问题。群体聚集所形成的自我隔离减少了新移民与其他群体的接触,使得他们的社交活动主要限制在群体内部,从而影响他们与其他群体之间的互动和友谊,这种现象已见于美国的黑人或拉美移民群体(Massey and Denton, 1987)。这些研究都是在一定的地理单元测量移民群体的集中程度,如国家、州、县等(McLaren,2003;Semyonov and Glikman, 2009;Newman,2013),忽略了更为微观层面居住环境的异质性。由于移民在较大的地理空间的分布往往存在非连续性,无法准确捕捉居住环境与个体之间的互动(Hipp,2007;Lee, et al., 2008;Reardon, et al., 2008;Stolle, et al., 2008;Dinesen and Sønderskov,2015)。自从威尔逊(Wilson,1987)《真正的穷人》一书出版以来,邻里效应(Neighborhood Effect)开始成为城市社会学研究的重要关注点。邻里或社区环境通过一系列的机制直接或间接地影响个体的行为,包括人口构成、同伴影响、风险暴露等(Sampson, et al., 1997;Shark and Faber, 2014;Miao, et al., 2019)。因此,从更为微观的居住环境分析族裔聚集与群体之间的互动,将有助于我们更深入地理解移民在城市的适应和融入过程。此外,虽然也有学者利用社区种族构成来定义居住隔离或种族多样性,如谢苗诺夫和格利克曼(Semyonov and Glikman, 2009)根据种族组成区分了不同类型的社区:纯欧洲族裔的社区、非欧洲裔居民为主的种族社区和混合社区,但这种方法仅以个别社区的人口构成判断社区类型,忽略了邻近社区可能存在的空间相关性(spatial dependence),从而会使得估计出现偏差(Crowder and South, 2008;Crowde, et al., 2011)。在城市社会学领域,已有不少研究采用局部空间自相关来识别社区附近社会现象的集中程度(Cohen and Tita, 1999;Baller, et al., 2001)。在测量社区的族群聚集时,空间相关性需要得到重视。

国内城市研究中关于移民聚居区的研究主要集中在少数民族聚居区、外国人聚居区或同乡聚居区(张春泥、谢宇,2013;周春山、杨高,2017)。同乡聚集区的研究主要关注人口迁移和城市化过程中农民工在城市的居住分布,以及移民的社会网络对他们的经济实践活动的影响。同乡聚集区的研究虽然为学术界了解同乡聚集的机制和演变过程提供了极好的背景资料,但由于主要聚焦于具体个案而缺乏定量研究,未有效总结出城市移民中同乡聚集的模式以及与之相关的个体适应过程。由于数据的限制,研究方法也较为单一,往往从宏观的角度研究外来人口的空间分布,忽略了从微观的居住环境进行分析。

(二) 文化适应理论“文化适应理论”(Acculturation Theory)主要研究在社会、心理和文化变革的过程中,个体适应新文化环境时如何平衡两种不同的文化。该理论分析在心理学、人类学和社会学中广泛用于解释群体间互动过程中的文化习俗和心理(身份、态度)的变化过程(Sam and Berry, 2010)。不同文化的个体在接触主流文化时,仍保留其原始的文化价值和传统,从而使自己能够融入主流社会的文化。在这个过程中,不同文化的个体都能从多个层面看到文化的影响,包括宗教、习俗、语言、认同等。随着“文化适应理论”在心理学、人类学和社会学领域的发展,其理论和定义也越来越多元化。尽管有定义和证据表明文化适应是一个双向过程,但相关研究和理论还是主要集中在少数群体(如移民、难民、原住民)与多数群体在接触过程中所做出的调整和适应(Citrin, et al., 1990;Fetzer,2000;Sniderman, et al., 2004)。

基于自身的社会经济地位以及所处的社会环境,移民或少数民族往往会有选择地采用其接受文化的社会习俗,同时保留或放弃其原有文化的社会习俗。在迁入地能取得经济上的成功并同群体外社会交往较多的移民更有可能走上融合和同化的道路。而移民群体中文化或习俗占据优势的移民,更有可能保留其原有的文化习俗,从而更不可能融入本地主流社会,例如,聚居在美国南部城市的拉丁美洲移民和聚居在新英格兰的法裔加拿大移民(Santiago,1992;Frey and Farley, 1996;Logan, et al., 1996;White and Sassler, 2000)。

移民群体的聚居将少数群体与本地人口隔离,这将强化他们的外在标签,同时也增强了成员的群体认同感。群体成员在当地社区中的聚集使得原有的关系网络得以维系,在一定程度上维持了他们内部的自我规范和团结协作。因此,我们提出以下假设:

假设1:与居住在非聚集社区的移民相比,居住在同乡聚集社区中的移民具有更强的来源地身份认同。

假设2:与居住在非聚集社区的移民相比,居住在同乡聚集社区中的移民具有更低的上海人身份认同。

(三) 接触理论“接触理论”认为,群体之间的接触可以增进群体间的友谊并减少彼此之间的偏见与排斥(Allport,1954;Blumer,1958;Blau,1977;Pettigrew,1998;Pettigrew and Tropp, 2006)。根据布劳(Blau,1977)对社会交往的结构分析,两个群体之间的物理距离越接近,他们之间进行社会互动的可能性就越大。空间隔离所导致的社会隔离限制了少数族裔与外界接触的机会,同时增加了少数族裔与族群内成员的接触,而生活在种族多样化的环境中增加了结识不同种族背景的人的机会。与生活在种族隔离地区的人相比,生活在种族多样化地区的人有更多的机会促进与其他种族成员的互动和友谊(Sigelman and Welch, 1993;Moody,2001;McLaren,2003;Tropp and Pettigrew, 2005;Mouw and Entwisle, 2006;Wagner, et al., 2006;Gijsberts, et al., 2012)。

以同乡或亲缘为纽带的关系网虽然为他们在经济上融入主流社会提供了机会,但也可能使得群体变得具有封闭性。因此,移民群体在特定社区的聚集所导致的社会隔离,在增加他们与内部成员的接触的同时,也降低了他们与主流社会接触的机会和意愿,从而减少了群体成员与外界交往联系的机会。因此,我们认为外来人口的聚集倾向于扩大他们与本地社会的距离,并提出以下假设:

假设3:与居住在非聚集社区的移民相比,居住在同乡聚集社区中的移民与本地人之间的社会距离更大。

三、数据、测量和模型设定 (一) 数据本研究所使用的宏观层面数据为上海市实有人口数据,微观层面数据为“上海都市社区调查”(Shanghai Urban Neighborhood Survey,简称SUNS)数据。利用上海市实有人口数据,我们根据户籍登记地信息在村(居)委会层面汇总了各个来源省(市、自治区)以及本市户籍人口的数量。基于这个宏观数据,我们根据来源省份和居住社区对各个群体进行分类,运用空间统计的方法,测量他们在居住空间上的聚集。2016年末,上海市登记的常住人口达到2 420万人,居住在5 859个社区中,其中,约960万人为非上海户籍人口。

“上海都市社区调查”(SUNS)是由上海大学社会学院、上海大学数据科学与都市研究中心执行的城市社会调查项目,该项目旨在建立一个关于社区、家庭和个人的多层次的综合追踪调查数据库,包括社区调查和住户调查两个子项目(吴晓刚、孙秀林,2017;孙秀林,2018)。“上海都市社区调查”的住户调查抽样设计采用与社区人口规模成比例的多级概率抽样方式抽取了具有上海全市代表性的样本。项目组聘请并培训大学生访问员,手持笔记本电脑至抽中的被访者家里进行面对面访问。“上海都市社区调查”于2014年启动社区问卷调查,并于2017年完成第一轮“家户调查”的数据收集工作,样本包括5 102户家庭和8 631名15周岁及以上的成年人,居住分布在180个样本居民区(孙秀林,2020)。在本研究中,我们使用住户调查所获得的家庭和个人的微观数据,将“本地居民”定义为出生时有上海户口的人,“移民”则定义为出生时没有上海户口的人。总样本中符合移民定义的成年人样本总计3 779人,删除关键变量中有缺失的样本后得到的分析样本为3 558人。我们通过家庭调查数据中每个受访者所在的村(居)委会信息,合并微观个体数据与宏观汇总数据,从而构建了一个宏观微观连接的数据库,以此分析群体居住聚集对移民社会融合的影响。

(二) 因变量本文所关注的因变量有两个:身份认同和社会距离。“上海都市社区调查”详细询问了移民的身份认同和感知的社会距离。文化适应既包括对原群体文化的保留,也包括对迁入地主流社会的融入,因此,从这个角度看,移民在迁入地的融合既包括对来源地的身份认同,也包括对迁入地的身份认同。我们的分析包括身份认同的两个维度。第一个维度是来源地身份认同。由于在SUNS中来源地身份认同是类别变量,我们使用二分类变量进行测量:1代表具有来源省份的身份认同,0表示没有。第二个维度是上海人身份认同。上海人身份认同是连续变量,数值范围是1—7,数值越大,代表越认同上海人身份。

社会距离是指移民与本地居民交往的意愿,使用修正后的博格达斯量表(Bogardus,1933)来衡量。这个社会距离量表包括五种情景(1.您是否愿意和他/她一起工作?2.您是否愿意他/她居住在您的社区?3.您是否愿意他/她居住在您家隔壁?4.您是否愿意邀请他/她来您家?5.您是否愿意您的子女/亲属与他/她谈恋爱?),表示递进的接受程度。每个情景均按二分法的方式评分:得分1表示“愿意”,得分0表示“不愿意”。

该量表是单向且递进的。如果受访者能够接受更紧密的交往方式,则意味着接受相对疏远的交往方式更是没问题的,如果受访者的态度从愿意变为不愿意,那么更紧密的交往方式则默认为不接受。例如,受访者愿意子女/亲属与本地人谈恋爱,则意味着愿意邀请他们到家里,而拒绝他们到家里则意味着拒绝子女/亲属与他们谈恋爱。我们采用Moken scale的方法对量表进行再处理,根据距离程度计算而得一个1—6分的社会距离得分,分数越高,表示社会距离越大(Hardouin, et al., 2011)。

(三) 关键自变量:空间聚集我们使用2016年上海市实有人口数据来识别不同来源省(市、自治区)的人口在上海市5 859个社区(居委会/村委会)的聚集。对于给定的来源省(市、自治区)人口在各个社区中所占的比例,我们使用Getis-Ord Gi*统计值来识别具有统计显著性的高值(热点)和低值(冷点)的空间聚类(Getis and Ord, 1992)。基于一组加权邻域,Getis-Ord Gi*统计值可以确定围绕每个邻域的高值或低值是否具有统计上的显著性,为每个邻域提供一个将特定人群在空间分布中的空间自相关与随机模式区分开来的方法。在本研究中,Getis-Ord Gi*统计值为每个社区都提供了一个衡量其周围相似值的统计上具有显著聚类的方法,使我们可以检测出特定人群的“热点”和“冷点”。也就是说,这种方法可以帮助我们检测到空间中的每一个区域,找出特定区域并使其与相邻的邻域具有相似特征。对每一个社区计算Getis-Ord Gi*统计值,其公式如下:

| $ {G_i}^* = \frac{{\sum {_{j = 1}^n{w_{i, j}}} {x_j} - \bar X\sum {_{j = 1}^n{w_{i, j}}} }}{{S\sqrt {\frac{{\left[ {n\sum {_{j = 1}^n{w_{i, j}}^2 - {{\left({\sum {_{j = 1}^n{w_{i, j}}} } \right)}^2}} } \right]}}{{n - 1}}} }} $ | (1) |

其中,xj是社区j中某群组所占的人口比例,wi,j是相邻社区i和j之间的空间权重矩阵,X是该群组在整个城市中所占的人口比例,n是社区总数,且:

| $ S = \sqrt {\frac{{\sum {_{{\rm{j}} = 1}^{\rm{n}}{x_j}^2} }}{{\rm{n}}} - {{\left({\bar X} \right)}^2}} $ | (2) |

Getis-Ord Gi*统计值可对全市所有社区计算出具有统计意义的聚类(95%置信度),并在地图上标识“热点”区域和“冷点”区域。其中,特定社区所展示的“热点”,表示我们关注的移民群体不但在该社区具有较高的比例,而且在周边的社区也具有较高的比例。“冷点”则表示移民群体不但在该社区具有较低的比例,而且在周边的社区也具有较低的比例。

我们在定义“同乡聚集社区”时,把移民户籍所在的省(市、自治区)视为移民来源地,并把相同来源地的移民视为同乡。我们根据老乡人数占当地社区人口的比例计算Getis-Ord Gi*统计值,把具有高值(热点)空间聚类的社区定义为同乡聚集社区。尽管来自同一省(市、自治区)的移民在方言和习俗方面具有较大的内部差异,考虑到以较小的地理单元(居委会或村委会)作为居住聚集的分析单位,我们认为来源地相同且居住在同一个社区的人口具有较高的相似性。我们根据来自上海之外的30个省(市、自治区)2的非户籍人口以及上海市本地户籍人口所占社区人口的比重,分别计算了其在上海市5 859个社区的Getis-Ord Gi*统计值,得到高值(热点)和低值(冷点)的空间聚类。各个省(市、自治区)的实有人口中居住在同乡聚集社区中的比例从9.47%(青海)到46.08%(河南)不等,而本地居民则有27.44%的人居住在1 353个高值聚类(热点)社区中。

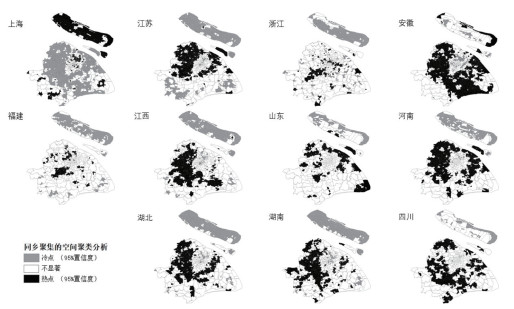

图 1展示了本地居民以及移民数量超过20万的来源地(包括江苏省、浙江省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省和四川省)的空间聚集。可以发现,外来人口群体的高值聚类(热点)社区主要集中在城市的郊区,这跟他们较低的社会经济地位有关,本地户籍居民的高值聚类(热点)社区则集中在城市中心。

|

图 1 本地居民及主要省份移民在社区分布的热点分析 |

本研究的一个重要假设是,群体内成员在社区的聚集突出了群体的自我认同,并增强了群体与其他群体的边界,从而扩大了群体内成员与其他群体之间的社会距离。从移民的角度来看,同乡群体的聚集使其身份标签得到增强,并凸显了他们与其他群体之间的界线。因此,我们使用SUNS中的移民样本估计了两个模型:第一个模型验证移民的群体身份认同是否与同乡聚集存在正相关的关系,第二个模型验证移民所感知的与本地居民之间社会距离是否和同乡聚集存在正相关关系。

首先,我们采用多层Logistic回归和多层线性回归模型预测居住聚集与身份认同的关系。根据我们前面的分析可知,身份认同包含两个维度:来源地身份认同和上海人身份认同。来源地身份认同是二分类变量:1代表具有来源省份的身份认同,0表示没有。我们首先采用多层Logistic回归预测来源地身份认同。而上海人身份认同是数值为1—7的连续变量,数值越高,表示越认同自己的上海人身份。我们采用多层线性回归模型预测是否居住在同乡聚集社区的移民比居住在非聚集社区的移民具有更低的上海人身份认同。主要解释变量为“是否居住在同乡聚集社区”。根据所有来源省(市、自治区)人口在全市所有社区的高值聚类(热点)分布,我们将同乡的聚集设定为二分类变量:1表示居住在同乡聚集社区,0代表居住在非同乡聚集社区。

其次,我们采用多层线性回归模型,预测是否居住在同乡聚集社区的移民比居住在其他社区的移民更不愿意与本地居民交往。因变量是外来人口所感知的与本地人的社会距离,数值越高,表示社会距离越大,越不愿意与本地居民交往。主要解释变量为“是否居住在同乡聚集社区”。在验证同乡聚集与社会距离之间关系的基础上,我们基于前面对“接触理论”的分析,进一步验证群体接触与社会距离之间关系。我们认为,同乡的聚集本身并不意味着一定会扩大与本地居民的物理区隔,而只有当同乡聚集在本地居民相对较少的社区时,群体之间的物理分割才是造成缺少交往的重要原因。即移民群体与本地居民在居住空间上的分割,使得移民降低了在日常生活中接触本地居民的概率,从而使得他们更不可能进入本地居民的生活圈子,扩大了他们所感知的社会距离。也就是说,居住在同乡聚集且本地居民较少的隔离社区中的移民应该会比居住在其他社区的移民表现出对本地居民更大的社会距离。根据同乡聚集和本地居民聚集的社区类型,我们把同乡聚集的社区进一步划分为隔离的同乡社区和非隔离的同乡社区:前者为同乡高值聚类(热点)且本地居民低值聚类(冷点)的社区,后者仅是同乡高值聚类(热点)的社区。

在模型估计时,我们还需要考虑城乡差异对聚集与社会距离之间关系的影响。尽管上海是中国最大的经济中心和最具国际化的地区之一,但其郊区依然还有部分乡村。根据《上海市统计年鉴》的数据,2017年上海市尚有1 590个村民委员会主要分布于郊区(上海市统计局,2018)。基于城乡差异的影响,居委会和村委会这两种不同类型社区中的聚集与社会融合之间的关系有可能存在差异。

此外,我们需要同时要考虑个人特征和社区结构特征的影响,用多层次统计模型来分析社区内的个体变异和社区之间的变异。我们为每个社区指定随机截距来拟合两层模型:第一层代表个体特征,第二层代表社区特征。模型的控制变量包括个人的社会人口统计学特征变量和社区特征变量。个人社会人口统计学属性包括年龄、性别、婚姻状况(已婚和未婚)、教育程度(大学学历和大学以下学历)、就业状况(失业和就业)、在上海居住时间、住房所有权、社区的社会经济指标(SES)等。社区的社会经济指标是根据2010年人口普查居委会/村委会层面的信息,并利用主成分分析方法构建的指数。所使用的居委会/村委会指标包括:高中或以上人口的比例、城镇户口人口比例和就业人口中管理或专业人士的比例。我们通过主成分分析方法得到范围从0—1的标准化指数作为社区的社会经济指标。

四、实证结果表 1呈现了相关变量的描述性统计,展示了各群组居住在具有聚集社区和其他社区的人口特征。总体而言,移民中有1 133人(占31.8%)居住在同乡高值聚集的社区,2 425人(占68.2%)居住在其他社区。居住在同乡聚集社区的移民与居住在其他社区的移民相比具有较低的社会经济地位:家庭收入、教育程度和自有住房产权率都相对更低。居住在同乡聚集社区的移民也显示出更短的居住时长。另外,描述性统计结果也表明,与住在非同乡聚集社区的移民相比,居住在同乡聚集的社区的移民倾向于表现出更高的来源地身份认同和更低的上海人身份认同,并表现出与本地居民之间更大的社会距离。居住在同乡聚集社区的移民认同自己来源地身份的比例是0.81,比居住在非同乡聚集社区的移民高0.22。居住在同乡聚集社区的移民比居住在非同乡聚集社区的移民具有更低的上海人身份认同,其数值分别是2.57和3.33。居住在同乡聚集社区的移民所感知的与本地居民的社会距离是1.64,比居住在非同乡聚集社区有的移民高0.27(双变量T检验在0.001统计水平下显著)。

| 表 1 变量描述统计表(N=3558) |

表 2中的模型显示了多层Logistic回归预测来源地身份认同与居住聚集之间的关系(模型1和模型2),以及多层线性模型预测上海人身份认同与居住聚集之间的关系(模型3和模型4)。模型1按照社区进行分组计算组内方差和组间方差,计算组内相关系数(ICC)为0.077,结果显示,居住在同乡聚集社区的移民比居住在非同乡聚集社区的移民具有更高的来源地身份认同(系数是0.676,p < 0.001)。模型2在模型1的基础上控制了个人、家庭和社区等变量,结果显示,二者的关系在0.01统计水平下依然具有显著性。模型1和2的结果证实了假设1:居住在同乡聚集社区的移民具有更高的来源地身份认同。

| 表 2 多层Logistic/线性回归模型预测身份认同 |

表 2模型3的结果显示,在不控制其他变量的情况下,居住在同乡聚集社区的移民比居住在非同乡聚集社区的移民具有更低的上海人身份认同(系数是-0.455,p < 0.001)。模型4在模型3的基础上控制了个人、家庭和社区等因素,结果显示,二者的关系在0.05统计水平下具有显著性。模型3和4的结果证实了假设2:居住在同乡聚集社区的移民具有更低的上海人身份认同。

表 3的模型展示了多层线性模型预测了移民所感知的社会距离与居住聚集之间的关系。模型1使用是否居住在同乡聚集社区作为解释变量,并控制了个人、家庭和社区等变量结果显示,住在同乡聚集社区的移民比居住在非同乡聚集社区的移民更不愿意与本地人交往(系数是0.132,p < 0.01)。考虑到是否居住在群体聚集的社区具有一定的选择性,我们在模型2中控制了受访者的来源地身份认同,其结果仍然与模型1的发现一致(系数是0.121,p < 0.01)。因此,模型1和模型2的结果支持假设3:居住在同乡聚集社区的移民比居住在非同乡聚集社区的移民表现出更大的社会距离,也就是更不愿意与本地人交往。

| 表 3 多层线性回归模型预测外来人口所感知的社会距离 |

考虑到城乡差异,我们在表 3模型2的基础上,对居住在农村社区和城市社区的样本分别构建多层线性模型,分析居住隔离与社会距离之间的关系是否在两种居住情形下有差异。模型3农村社区样本的结果显示,同乡聚集社区的系数在0.05统计水平下不具有显著性,也就是说,居住在同乡聚集的农村社区的移民并没有比居住在非同乡聚集农村社区的移民显示出更大的社会距离。模型4城市社区样本的结果显示,同乡聚集社区的系数在0.01统计水平下具有显著性(系数为0.199),也就是说,居住在同乡聚集的城市社区的移民比居住在非同乡聚集城市社区的移民显示出更大的社会距离,前者更不愿意与本地人交往。

为了进一步说明同乡聚集所形成的与本地居民的隔离是社会距离的解释因素,我们有必要对同乡隔离的社区进一步细分为隔离的同乡社区和非隔离的同乡社区。其中,隔离的同乡社区指的是同乡高值聚类(热点)且本地居民低值聚类(冷点)的社区,非隔离的同乡社区指的是只有同乡高值聚类(热点)的社区,参照组为非同乡聚集社区。我们重复表 3的模型2到模型4,多层线性回归模型的结果见表 4。表 4模型1是全样本的结果,非隔离的同乡聚集社区的系数在0.05的统计水平下不具有显著性,而隔离的同乡聚集社区的系数(0.141)为正且在0.01统计水平下具有显著性。模型1的结果表明,相对于居住在非同乡聚集社区的移民,居住在非隔离的同乡聚集社区的移民并没有表现出更大的社会距离,居住在隔离的同乡聚集社区的移民则表现出更大的社会距离。同乡的居住聚集本身并不意味着一定会扩大与本地居民的区隔。相对于参照组中居住在非同乡社区的移民,居住在非隔离的同乡聚集社区的移民并没有更不愿意与本地居民交往,居住在隔离的同乡聚集社区的移民则更不愿意与本地居民交往。这表明,虽然同乡的空间聚集意味着移民所感知的与本地居民之间的社会距离更大,但也取决于聚集社区内的本地户籍居民分布。

| 表 4 多层线性模型预测外来人口所感知的社会距离:隔离和非隔离的同乡社区 |

表 4模型2和模型3在模型1的基础上,进一步把分析样本分为农村社区和城市社区的样本。从模型2农村社区样本的分析结果来看,非隔离的同乡社区和隔离的同乡社区的系数在0.05的统计水平下都不具有显著性,表明相对于居住在非聚集社区的移民,无论是居住在非隔离的同乡社区还是隔离的同乡社区的移民,都没有显示更大的社会距离。从模型3城市社区样本的分析结果来看,非隔离的同乡社区的系数在0.05统计水平下没有显著性,而隔离的同乡社区的系数(0.212)为正且在0.01统计水平下具有显著性,表明相对于居住在非同乡聚集社区的移民,居住在非隔离的同乡社区的移民没有显著差异,而居住在隔离的同乡社区的移民更不愿意与本地居民交往。

五、结论和讨论利用上海市的实用人口数据,本文首先使用空间分析工具来测量以来源省份为单位的外来人口在全市居住社区的空间聚集,并基于“上海都市社区调查”的微观数据,研究群体的居住聚集与个体所感知的社会距离之间的关系。通过以群体的高值聚集来衡量的外来人口的居住隔离,本文发现,移民群体的集中程度与他们的群体身份认同相关,居住在聚集社区的移民比居住在其他社区的移民具有更高的地域身份认同,而这种聚集也扩大了他们与本地人之间的社会距离。

作为对“文化适应理论”的回应,我们认为,由于群体的聚集导致的居住隔离,使得他们得以保留原有的生活习惯并使用方言进行日常交流,凸显了他们与迁入地其他群体的界线。作为对“接触理论”的回应,我们认为,由于群体的聚集导致的居住隔离,使得他们缺乏与原住民的社会联系而保留了移民群体的相对自我封闭状态,移民与本地居民之间的群体界线则因为群体内成员的空间集中而得到加强和变得突出。换言之,同乡聚集社区往往也是本地居民低聚集的社区,缺乏与本地居民的互动可能使得移民不愿意与本地居民交往。

本研究的主要贡献有三个方面。第一,我们在一定程度上推进了群聚效应方面的研究。以往关于族群的聚集研究往往侧重于研究在居住和经济部分的聚集如何影响他们的经济回报,从而忽略了这种聚集如何影响他们与本地主流社会的互动。本研究作为已有研究的延伸,探索了移民群体的空间聚集是如何影响他们与本地居民社会互动的。本研究采用社区为单位测量群体的居住聚集,克服了以往对居住环境如何影响个体的研究中采用较大的地理边界的缺陷。由于经济状况、社会偏好和社会政策的效应,移民或少数族群倾向于集中在城市的特定地区,而不是均匀地分布在整个城市空间。本文的测量方法能更好地捕捉到居住社区的社会环境与个体之间的互动,也能反映城市地区内部的空间差异。

第二,我们的研究在西方文献关于国际移民中种族隔离与族群关系的基础上进行扩展,在国内跨省迁移的情境下研究同乡聚居与移民融入的关系。我们发现,即便是在种族、语言、文化、生活习惯方面都没有显著差异的国内移民,也存在基于来源地的身份认同,并且聚居实际上也意味着他们更不愿意与当地社会进行交流。国内移民在城市中的空间聚集往往与户口二元分割和城市规划进程密切相关,本文的研究发现使我们可以更深入地思考在城市化的过程中如何促进外来人口的市民化。考虑到移民的融入反过来会影响城市的社会稳定与可持续发展,我们的研究发现有助于从空间融合的视角反思形成居住隔离的各种政策。

第三,我们引入了空间相关分析的方法测量群体的空间聚集,这种测量不仅仅以单个地理单元的数量为判断标准,还考虑了周边社区的人口构成。基于对中心社区和周围社区的人口构成的考虑,我们引入了一种测量居住隔离的新方法:通过应用Getis-Ord Gi*统计值,我们可以确定每个邻域相似值的重要空间聚类程度。以往的研究多使用单个社区人口比例测量聚集程度,只考虑了居住社区的位置属性,并假设了邻域之间的空间独立性。不过,这种方法存在一定缺陷,比如,对两个属性相同的社区归类视为具有同样的影响力,忽略了相邻社区所具有的溢出效应。我们使用的方法描述了邻域组的空间关联,考虑了相邻社区之间的空间相关性关系,因而具有方法上的创新。

本文的研究发现从移民群体聚居的角度分析了移民的身份认同和感知的社会距离,但局限在于仅仅是描述了这个关系。正如梅西和丹顿(Massey and Denton, 1985)所指出的,居住隔离也可能是一个自我选择的过程而并不完全是结构性的制约。这反映了自我选择的一个过程,也使得我们的研究也只能停留在描述这种关系的层面。其次,我们的研究只是把群体聚集的社区单一地视为一个整体,忽略了这些社区的差异。罗根等(Logan, et al., 2002)将美国的移民社区划分为不同的类型。比如,部分社区呈现的聚集是由于某些具有社会经济资源的族群基于共同的文化、习惯、信仰等因素而集中,另外一些则是由于移民受限于社会经济资源和住房分割而集中。忽略了不同的社会过程,将会使我们的估计产生一定的偏差。未来的分析需要对聚集社区进行更为细致的分析。此外,本研究虽然发现了同乡聚集与移民的身份认同和感知的社会距离之间的关系的城乡(村委会/居委会)差异,但还需要更加深入地分析背后的原因。最后,移民在流入地的融合既包括了移民本身的意愿,也需要考虑本地居民的接纳程度,因此,我们未来需要进一步关注这种由于群体聚集所形成的群体边界是否会影响本地人对外来移民的排斥。

1. 数据来源:上海市第七次全国人口普查主要数据公报(第一号)(http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20210517/cc22f48611f24627bc5ee2ae96ca56d4.html)。

2. 此处不包括港澳台地区。

陈杰, 郝前进. 2014. 快速城市化进程中的居住隔离——来自上海的实证研究[J]. 学术月刊(5): 17-28. |

崔岩. 2012. 流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J]. 社会学研究(5): 141-160. |

李培林, 田丰. 2012. 中国农民工社会融入的代际比较[J]. 社会, 32(5): 1-24. |

刘林平. 2001. 外来人群体中的关系运用——以深圳平江村为个案[J]. 中国社会科学(5): 112-124. |

孙秀林. 2018. 中国都市社会脉动: 上海调查(2017)[M]. 北京: 社会科学文献出版社.

|

孙秀林. 2020. 嬗变中的上海: 民生发展与社会治理[M]. 北京: 社会科学文献出版社.

|

孙秀林, 顾艳霞. 2017. 中国大都市外来人口的居住隔离分析: 以上海为例[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版)(4): 120-129. DOI:10.3969/j.issn.1671-511X.2017.04.014 |

吴晓刚、孙秀林. 2017. 城市调查基础数据库助力社会治理[N]. 中国社会科学报, 11-8(006).

|

杨菊华. 2015. 中国流动人口的社会融入研究[J]. 中国社会科学(2): 61-79. |

张春泥, 谢宇. 2013. 同乡的力量: 同乡聚集对农民工工资收入的影响[J]. 社会, 33(1): 113-135. |

周春山, 杨高. 2017. 西方国家移民聚居区研究进展及启示[J]. 人文地理(1): 1-8. |

上海市统计局. 2018. 上海市统计年鉴——2018[M]. 北京: 中国统计出版社.

|

Alba Richard D., Logan John R., Stults Brian J., Gilbert Marzan, Wenquan Zhang. 1999. "Immigrant Groups in the Suburbs: A Reexamination of Suburbanization and Spatial Assimilation." American Sociological Review, 64(3): 446-460. DOI:10.2307/2657495 |

Allport Gordon Willard, Kenneth Clark, Thomas Pettigrew. 1954. The Nature of Prejudice. Cambridge: Addison-Wesley Publishing Company.

|

Baller Robert D., Luc Anselin, Messner Steven F., Glenn Deane, Hawkins Darnell F. 2001. "Structural Covariates of Us County Homicide Rates: Incorporating Spatial Effects." Criminology, 39(3): 561-590. DOI:10.1111/j.1745-9125.2001.tb00933.x |

Blau Peter Michael. 1977. Inequality and Heterogeneity: A Primitive Theory of Social Structure. New York: Free Press.

|

Blumer Herbert. 1958. "Race Prejudice as A Sense of Group Position." The Pacific Sociological Review, 1(1): 3-7. DOI:10.2307/1388607 |

Bogardus Emory Stephen. 1933. "A Social Distance Scale." Sociology & Social Research(17): 265-271. |

Citrin Jack, Beth Reingold, Evelyn Walters, Green Donald P. 1990. "The 'Official English' Movement and the Symbolic Politics of Language in the United States." Western Political Quarterly, 43(3): 535-559. DOI:10.1177/106591299004300307 |

Crowder Kyle, Matthew Hall, Tolnay Stewart E. 2011. "Neighborhood Immigration and Native Out-Migration." American Sociological Review, 76(1): 25-47. DOI:10.1177/0003122410396197 |

Crowder Kyle, South Scott J. 2008. "Spatial Dynamics of White Flight: The Effects of Local and Extralocal Racial Conditions on Neighborhood Out-Migration." American Sociological Review, 73(5): 792-812. DOI:10.1177/000312240807300505 |

Cohen Jacqueline, George Tita. 1999. "Diffusion in Homicide: Exploring a General Method for Detecting Spatial Diffusion Processes." Journal of Quantitative Criminology, 15(4): 451-493. DOI:10.1023/A:1007596225550 |

Dinesen Peter Thisted, Kim Mannemar Sønderskov. 2015. "Ethnic Diversity and Social Trust: Evidence from the Micro-Context." American Sociological Review, 80(3): 550-573. DOI:10.1177/0003122415577989 |

Fetzer Joel S. 2000. Public Attitudes toward Immigration in the United States, France, and Germany. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Feng Wang, Xuejin Zuo, Danching Ruan. 2002. "Rural Migrants in Shanghai: Living Under the Shadow of Socialism." International Migration Review, 36(2): 520-545. DOI:10.1111/j.1747-7379.2002.tb00091.x |

Frey William H., Reynolds Farley. 1996. "Latino, Asian, and Black Segregation in U.S. Metropolitan Areas: Are Multiethnic Metros Different?." Demography, 33(1): 35-50. DOI:10.2307/2061712 |

Getis Arthur, Keith Ord J. 1992. "The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics." Geographical Analysis, 24(3): 189-206. |

Gijsberts Mérove, Tom van der Meer, Jaco Dagevos. 2012. "'Hunkering Down' in Multi-Ethnic Neighbourhoods? The Effects of Ethnic Diversity on Dimensions of Social Cohesion." European Sociological Review, 28(4): 527-537. DOI:10.1093/esr/jcr022 |

Hardouin Jean-Benoit, Angélique Bonnaud-Antignac, Véronique Sébille. 2011. "Nonparametric Item Response Theory Using Stata." The Stata Journal, 11(1): 30-51. DOI:10.1177/1536867X1101100102 |

Hipp John R. 2007. "Block, Tract, and Levels of Aggregation: Neighborhood Structure and Crime and Disorder as a Case in Point." American Sociological Review, 72(5): 659-680. DOI:10.1177/000312240707200501 |

Lee Barrett A., Reardon Sean F., Glenn Firebaugh, Farrell Chad R., Matthews Stephen A., David O'Sullivan. 2008. "Beyond the Census Tract: Patterns and Determinants of Racial Segregation at Multiple Geographic Scales." American Sociological Review, 73(5): 766-791. DOI:10.1177/000312240807300504 |

Liang Zai, Zhen Li, Zhongdong Ma. 2014. "Changing Patterns of the Floating Population in China, 2000-2010." Population and Development Review, 40(4): 695-716. DOI:10.1111/j.1728-4457.2014.00007.x |

Logan John R., Stults Brian J., Reynolds Farley. 2004. "Segregation of Minorities in the Metropolis: Two Decades of Change." Demography, 41(1): 1-22. DOI:10.1353/dem.2004.0007 |

Logan John R., Alba Richard D., Shu-Yin Leung. 1996. "Minority Access to White Suburbs: A Multiregional Comparison." Social Forces, 74(3): 851-881. DOI:10.2307/2580384 |

Logan John R., Wenquan Zhang, Alba Richard D. 2002. "Immigrant Enclaves and Ethnic Communities in New York and Los Angeles." American Sociological Review, 67(2): 299-322. DOI:10.2307/3088897 |

Lu Yao, Feng Wang. 2013. "From General Discrimination to Segmented Inequality: Migration and Inequality in Urban China." Social Science Research, 42(6): 1443-1456. DOI:10.1016/j.ssresearch.2013.06.006 |

Massey Douglas S., Denton Nancy A. 1985. "Spatial Assimilation as a Socioeconomic Outcome." American Sociological Review, 50(1): 94-106. DOI:10.2307/2095343 |

Massey Douglas S., Denton Nancy A. 1987. "Trends in the Residential Segregation of Blacks, Hispanics, and Asians: 1970-1980." American Sociological Review, 52(6): 802-825. DOI:10.2307/2095836 |

McLaren Lauren M. 2003. "Anti-Immigrant Prejudice in Europe: Contact, Threat Perception, and Preferences for the Exclusion of Migrants." Social Forces, 81(3): 909-936. DOI:10.1353/sof.2003.0038 |

Meng Xin, Junsen Zhang. 2001. "The Two-Tier Labor Market in Urban China: Occupational Segregation and Wage Differentials Between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai." Journal of Comparative Economics, 29(3): 485-504. DOI:10.1006/jcec.2001.1730 |

Miao Jia, Xiaogang Wu, Xiulin Sun. 2019. "Neighborhood, Social Cohesion, and the Elderly's Depression in Shanghai." Social Science & Medicine(229): 134-143. |

Moody James. 2001. "Race, School Integration, and Friendship Segregation in America." American Journal of Sociology, 107(3): 679-716. DOI:10.1086/338954 |

Mouw Ted, Barbara Entwisle. 2006. "Residential Segregation and Interracial Friendship in Schools." American Journal of Sociology, 112(2): 394-441. DOI:10.1086/506415 |

Newman Benjamin J. 2013. "Acculturating Contexts and Anglo Opposition to Immigration in the United States." American Journal of Political Science, 57(2): 374-390. DOI:10.1111/j.1540-5907.2012.00632.x |

Pettigrew Thomas F. 1998. "Intergroup Contact Theory." Annual Review of Psychology, 49(1): 65-85. DOI:10.1146/annurev.psych.49.1.65 |

Pettigrew Thomas F., Tropp Linda R. 2006. "A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory." Journal of Personality and Social Psychology, 90(5): 751-783. DOI:10.1037/0022-3514.90.5.751 |

Portes Alejandro, Leif Jensen. 1989. "The Enclave and the Entrants: Patterns of Ethnic Enterprise in Miami Before and After Mariel." American Sociological Review, 54(6): 929-949. DOI:10.2307/2095716 |

Reardon Sean F., Matthews Stephen A., David O'Sullivan, Lee Barrett A., Glenn Firebaugh, Farrell Chad R., Kendra Bischoff. 2008. "The Geographic Scale of Metropolitan Racial Segregation." Demography, 45(3): 489-514. DOI:10.1353/dem.0.0019 |

Roberts Kenneth D. 1997. "China's 'Tidal Wave' of Migrant Labor: What Can We Learn from Mexican Undocumented Migration to the United States?." International Migration Review, 31(2): 249-293. |

Sam David L., Berry John W. 2010. "Acculturation When Individuals and Groups of Different Cultural Backgrounds Meet." Perspectives on Psychological Science, 5(4): 472-481. DOI:10.1177/1745691610373075 |

Sampson Robert J., Raudenbush Stephen W., Felton Earls. 1997. "Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy." Science, 277(5328): 918-924. DOI:10.1126/science.277.5328.918 |

Santiago Anne M. 1992. "Patterns of Puerto Rican Segregation and Mobility." Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 14(1): 107-133. DOI:10.1177/07399863920141006 |

Semyonov Moshe, Anya Glikman. 2009. "Ethnic Residential Segregation, Social Contacts, and Anti-Minority Attitudes in European Societies." European Sociological Review, 25(6): 693-708. DOI:10.1093/esr/jcn075 |

Sharkey Patrick, Faber Jacob W. 2014. "Where, When, Why, and for Whom Do Residential Contexts Matter? Moving Away from the Dichotomous Understanding of Neighborhood Effects." Annual Review of Sociology(40): 559-579. |

Sigelman Lee, Susan Welch. 1993. "The Contact Hypothesis Revisited: Black-White Interaction and Positive Racial Attitudes." Social Forces, 71(3): 781-795. DOI:10.2307/2579895 |

Sniderman Paul M., Louk Hagendoorn, Markus Prior. 2004. "Predisposing Factors and Situational Triggers: Exclusionary Reactions to Immigrant Minorities." American Political Science Review, 98(1): 35-49. DOI:10.1017/S000305540400098X |

Stolle Dietlind, Stuart Soroka, Richard Johnston. 2008. "When Does Diversity Erode Trust? Neighbourhood Diversity, Interpersonal Trust and the Mediating Effect of Social Interactions." Political Studies, 56(1): 57-75. DOI:10.1111/j.1467-9248.2007.00717.x |

Tropp Linda R., Pettigrew Thomas F. 2005. "Relationships Between Intergroup Contact and Prejudice Among Minority and Majority Status Groups." Psychological Science, 16(12): 951-957. DOI:10.1111/j.1467-9280.2005.01643.x |

Wagner Ulrich, Oliver Christ, Pettigrew Thomas F., Jost Stellmacher, Carina Wolf. 2006. "Prejudice and Minority Proportion: Contact Instead of Threat Effects." Social Psychology Quarterly, 69(4): 380-390. DOI:10.1177/019027250606900406 |

White Michael J., Sharon Sassler. 2000. "Judging Not Only by Color: Ethnicity, Nativity, and Neighborhood Attainment." Social Science Quarterly, 81(4): 997-1013. |

Wilson William Julius. 1987. The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

|

Wilson Kenneth L., Alejandro Portes. 1980. "Immigrant Enclaves: An Analysis of the Labor Market Experiences of Cubans in Miami." American Journal of Sociology, 86(2): 295-319. DOI:10.1086/227240 |

Yang Quanhe, Fei Guo. 1996. "Occupational Attainments of Rural to Urban Temporary Economic Migrants in China, 1985-1990." International Migration Review, 30(3): 771-787. |

Zeng Donglin, Xiaogang Wu, Zhuoni Zhang. 2021. "Residential and Industrial Enclaves and Labor Market Outcomes Among Migrant Workers in Shenzhen, China." Journal of Ethnic and Migration Studies(Ahead-of-print): 1-23. |

Zhou Min, Logan John R. 1989. "Returns on Human Capital in Ethnic Enclaves: New York City's Chinatown." American Sociological Review, 54(5): 809-820. DOI:10.2307/2117755 |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41